先日、本町公会堂で「ふれあい懇談会」を開催しました。

学校の統廃合、伝統文化の継承への助成、下水道の安全対策、道路のインフラ整備、秩父理研発NPO組織との連携、全国植樹祭など多岐にわたり意見交換を行いました。

今後も市民の皆さまと直接触れ合う機会を持つことで、市政への提言や意見等を今後の市政運営に活用させていただき、より魅力的な秩父市となるよう誠心誠意取り組んでいきたいと思います。

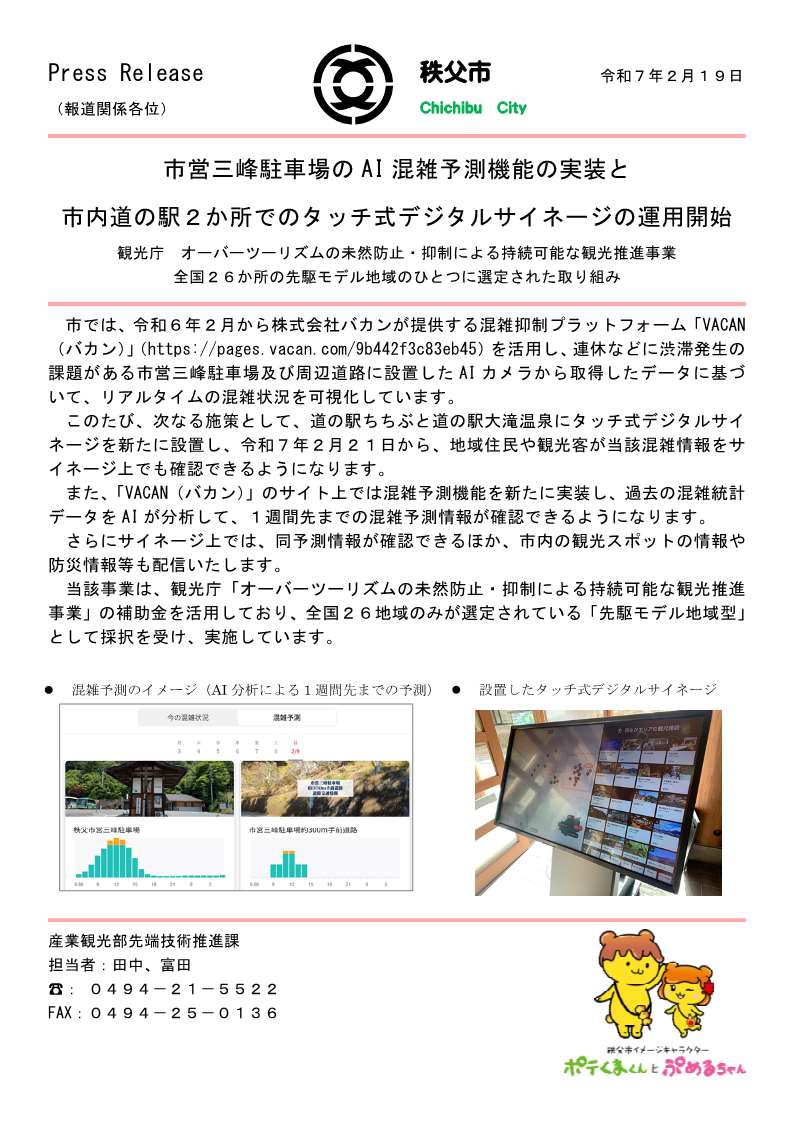

秩父市では、株式会社バカンが提供する混雑抑制プラットフォームを活用し、連休などに渋滞が発生する課題がある市営三峰駐車場及び周辺道路に設置したAIカメラから取得したデータに基づき、リアルタイムの混雑状況を可視化しています。

このたび、次なる施策として、観光庁の補助金を活用し、道の駅ちちぶと道の駅大滝温泉にタッチ式デジタルサイネージを設置しました。これにより、地域の方や観光客が混雑情報をサイネージ上でも確認できるようになります。また、「VACAN」のサイト上(https://pages.vacan.com/9b442f3c83eb45)では、過去の混雑統計データをAIが分析し、1週間先までの混雑予測情報も確認できるようになります。これにより、訪れる皆さまがより快適に観光を楽しむ環境を整えることができると考えております。

この事業は、全国26地域のみが選定される「先駆モデル地域型」として採択され、私たち秩父市の取り組みが注目されています。サイネージ上では、混雑予測情報だけでなく、市内の観光スポットや防災情報なども配信し、秩父地域の魅力も発信します。こうした取り組みを通じて、持続可能な観光地としての秩父市をさらに発展させていく所存です。

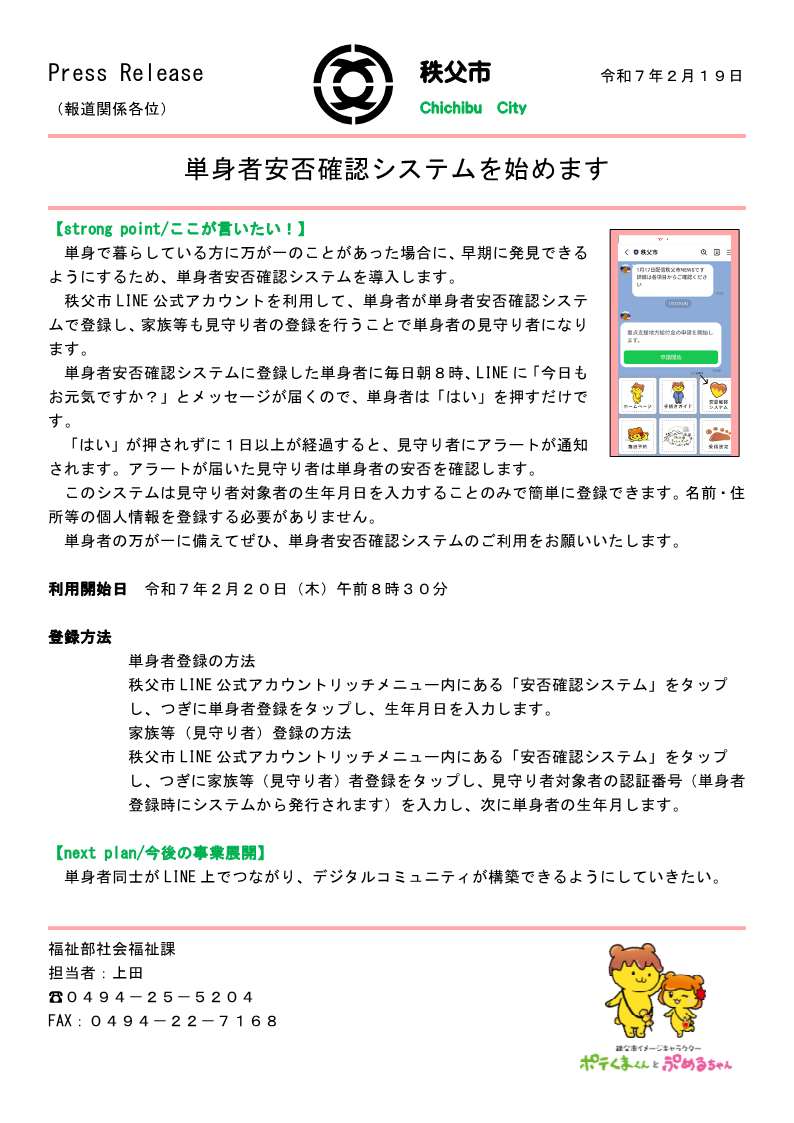

この度、単身で暮らしている方々の安全を守るために、LINE秩父市公式アカウントを利用した「単身者安否確認システム」を導入しました。このシステムに登録された単身者の皆さんには、毎朝8時に「今日もお元気ですか?」というメッセージが届きます。このメッセージに、1日以上お返事がない場合には、見守り者の方にアラートが通知される仕組みです。これにより、万が一の事態が発生した際にも早期の対応が可能となります。

このシステムを通じて、離れて暮らす家族の方々などが簡単かつ便利に見守りを行えるようにし、少しでも負担を軽減することを目指しています。ぜひ、多くの方にご登録いただきたいと思います。

※詳細はマニュアル(https://www.city.chichibu.lg.jp/2410.html)をご確認ください。

※認証番号と生年月日の情報を紐付けるため、LINE上には個人情報や機微な情報は保存されませんので、セキュリティは担保されています。

先日紹介したとおり、秩父市では、「誰もがデジタル技術の恩恵を享受し、利便性を実感できるような市役所」の実現に向けて取り組んでおり、公共施設(スポーツ施設)の予約もLINEから可能となりました。幅広い世代のニーズに応えられるよう、デジタル技術を積極的に活用し、市民の皆さまの利便性の向上を図ることが私の責務だと考えております。

これからも、子どもから高齢者まで、すべての人が笑顔にあふれ、誰もがチャンスをつかめるまちに向けて努力してまいります。

定例記者会見を行い、以下の項目について記者発表しました。

(1)市議会3月定例会の議案について

(2)単身者安否確認システムを始めます

(3)古民家de銘仙プロジェクト

「銘仙・四季ごよみ展」~四季折々を彩るキモノ~ を開催します

(4)<産官学連携セミナー 特別講演会>

理化学研究所の研究成果と社会実装活動の紹介、秩父市への期待

~株式会社理研イノベーション / 半田 敬信 氏~

(5)市営三峰駐車場のAI混雑予測機能の実装と市内道の駅2か所での

タッチ式デジタルサイネージの運用開始

(6)春の訪れを告げる『秩父・清雲寺のしだれ桜』

一般公開&ライトアップを実施します!

(7)久那幼稚園の修了証書授与式・閉園式、園舎開放

(8)秩父市の文化財に、新たに1件が加わります!

「荒川日野の石棒」を文化財に指定します

2月17日(月)に第10回秩父市空き家等対策協議会を開催しました。私たち秩父市において、空き家問題は地域の重要な課題の一つであり、皆さまと共にこの問題に取り組んでいます。

空き家は地域の景観や安全性に影響を及ぼすだけでなく、地域経済にも悪影響をもたらす要因となります。そのため、空き家の利活用や適切な管理を進める必要があります。これまでの取り組みを振り返るとともに、今後の方針や施策について意見交換を行い、より効果的な対策を講じていくことが求められています。

また、令和7年度には、市内全域を対象とした空家等実態調査を予定しており、これを契機に、市の空き家対策がより実効的に推進されるものと考えております。

協議会では、令和6年度の秩父市の空き家等対策の取組み状況をご報告させていただいた他、今後の空き家の対策方針について協議しました。

空き家対策は行政だけでなく、地域住民や関係団体との連携が不可欠です。皆さまのご協力を得ながら、地域全体でこの課題に立ち向かうことが重要です。引き続き、皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。